外国人技能実習生受入れのための監理団体事業

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

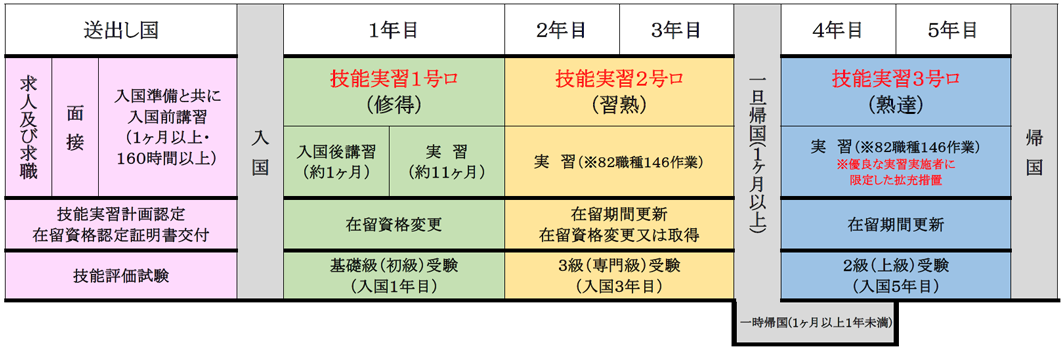

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。

技能実習制度の状況

法務省の統計によると、2019年末、日本に在留する技能実習生の在留者数は410,972人です。

技能実習生の国籍別では、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、モンゴル、スリランカ、ラオス、インド、バングラデシュ、ブータン、パキスタン、ウズベキスタン等の約15ヶ国となっています。

技能実習法の概要

2017年11月1日、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行されました。技能実習制度は従来から「出入国管理及び難民認定法(入管法)」とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。

技能実習の適正な実施

- 技能実習計画の認定制

- 実習実施者(日本の企業等)の届出制

- 監理団体(団体)の許可制

- 認可法人「外国人技能実習機構」の新設

技能実習計画の認定制

技能実習法に基づき、技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、受け入れようとする技能実習生ごとに技能実習の区分に従い、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があります。

団体監理型の場合は、監理団体の指導のもとで実習実施者が技能実習計画を作成します。

また、第1号技能実習を開始するためには、技能実習計画の認定後に、法務省地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付を受ける必要があります。

技能実習2号移行対象職種・作業について

第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。2020年2月25日現在は、82職種146作業です。

移行対象職種・作業についての技能実習計画の審査基準は、業務に従事させる時間全体の2分の1以上を必須業務とし、関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下とすることが必要です。

技能検定又は技能実習評価試験について

第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

所定の技能評価試験(学科又は実技)に不合格となった場合は、各級それぞれ1回ずつ再受験が認められています。

「優良」な実習実施者・監理団体について

実習実施者が第3号技能実習を行うためには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。

「優良要件適合申告書」における合計得点が満点120点の6割以上(72点以上)であれば、優良な実習実施者の基準に適合することになります。団体監理型で第3号技能実習を行う場合は、監理団体と実習実施者が共に上記「優良」である必要があります。

技能実習生は、第2号技能実習から第3号技能実習へ移行する前に、一旦帰国(1ヶ月以上)することが求められていましたが、第3号技能実習に移行してから1ヶ月以上1年未満の一時帰国を選択する事が可能となりました。

技能実習生の人数枠

団体監理型の人数枠【 建設関係(22職種33作業)及び介護職種等については、別途人数枠の定めがあります 】

| 第1号 (1年間) |

第2号 (2年間) |

優良基準適合者 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||

| 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |

| 実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||||

| 301人以上 | 常勤職員数の5% | ||||

| 201人~300人 | 最大 15人 | ||||

| 101人~200人 | 最大 10人 | ||||

| 51人~100人 | 最大 6人 | ||||

| 41人~50人 | 最大 5人 | ||||

| 31人~40人 | 最大 4人 | ||||

| 3人~30人 | 最大 3人 | ||||

| 2人 | 最大 2人 | ||||

| 1人 | 最大 1人 | ||||

- 実習実施者の常勤職員総数は、実習実施者の雇用保険加入者総数が基準のひとつとなります。

- 実習実施者の常勤職員総数は、実習実施者の健康保険・厚生年金保険加入者総数が基準のひとつとなります。

- 実習実施者の常勤職員総数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。

-

技能実習生は、以下の人数を超えることはできません。

1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

実習実施者(受入れ企業)の責務

-

責任者の選任(①②③は兼任可能)

-

技能実習責任者(技能実習の実施に関する責任者)

技能実習に関与する職員を監督する事が出来る立場にある常勤の役員又は職員の中から、1~2名を選任して下さい。 -

技能実習指導員(技能実習生の実習指導を担当)

修得させる技能について5年以上の経験を有する常勤の役員又は職員の中から、技能実習生の受入れ人数、実習時間帯や実習場所の数に応じた人数を選任して下さい。 -

生活指導員(技能実習生の生活指導を担当)

常勤の役員又は職員の中から、技能実習生の受入れ人数に応じた人数を選任して下さい。

-

技能実習責任者(技能実習の実施に関する責任者)

-

日本人との同等報酬等

報酬の額(給与)が日本人と同等以上であることを説明出来る書類を添付し、実習実施者が説明できること。

-

技能実習生に対する適切な待遇の確保

-

適切な宿泊施設(寮)の確保(借上げアパート可) ※日本人職員等との同居はお薦め出来ません!

- 寝室は1人当たり4.5㎡(=1.36坪=2.71畳(中京間))以上(床の間・押入を除く)

- トイレ・洗面所・洗濯場・浴場・キッチン・窓・エアコンは必須。

-

住宅費(寮費)の控除について

- 控除額は、実費を超えず額が適正であること。

- 控除額は、実費の範囲内でも1人に付き20,000円/月を超えないこと。

-

水道光熱費及び通信費(Wifi代)などの控除について

- 控除額は、実費を超えず額が適正であること。

-

実習生のための生活必需品の準備(新品又は中古可)

- 電化製品(冷蔵庫・電子レンジ・電気ポット・炊飯器・洗濯機・掃除機・扇風機・照明器具)、テーブル、いす、私有物収納設備、食器、調理器具及び道具、掃除道具、布団、カーテン、各種物置台、自転車など。

-

適切な宿泊施設(寮)の確保(借上げアパート可) ※日本人職員等との同居はお薦め出来ません!

実習実施者(受入れ企業)の受入れに伴うリスク

- 入国不可(面接会内定後の辞退・傷害・疾病・技能実習計画の認定申請が不認定・在留資格認定証明書交付申請が不交付・日本大使館等での査証不発給)

- 行方不明及び失踪

- 途中帰国(自己都合退職・解雇・技能評価試験不合格・技能実習計画の認定申請及び変更申請が不認定・在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請が不許可)

- 実習継続不可(就労中及び就労外の死亡を含む傷害・疾病)

- 技能実習生の日常生活上のトラブル(他人の物を壊す、他人を怪我させる)

- 技能実習生からの訴訟(使用者賠償責任)

技能実習生候補生の面接会

面接会の内容

- 選考方法(現地面接・WEB面接・書類選考・その他)

- 試験内容(試験内容は、学科試験・実技試験・体力試験・口頭試験・その他から選択して下さい)

- 学科試験(学科試験は、計算試験・適性試験・シール貼り試験・クレペリン試験・その他から選択して下さい)

- 実技試験(受入れ職種及び作業に基づいて、実習実施者の希望に基づいた内容の試験を行います)

- 体力試験(体力試験は、腕立て・腹筋・フットサル・その他から選択して下さい)

- 口頭試験(通訳者同席の上、応募者履歴書及び各試験の結果を用いて行います)

合格者決定後

- 実習内容説明(通訳者同席の上、実習実施者の実習内容の説明を行います)

- 雇用契約締結(通訳者同席の上、技能実習のための雇用契約書及び雇用条件書の説明を行います)

- 家庭訪問又は家族懇談会(合格者、合格者の家族、監理団体、実習実施者、送出し機関が一堂に会する貴重な機会です)

- 観光及び視察(現地面接を選択した場合、その国及び地域の観光スポットや希望施設の見学を行います)

訪問指導及び監査(配属後)

訪問指導

訪問指導とは、第1号技能実習(最初の1年間のみ)の場合に、監査とは別に、監理責任者の指揮の下に、1か月につき少なくとも1回以上、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を実地に確認するとともに、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行うことです。

監 査

監査は、監理責任者の指揮の下で、第1号から第3号技能実習の期間(合計5年間)は、3か月につき少なくとも1回以上、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況の確認を行うことです。

- 技能実習の実施状況を実地に確認すること

- 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること

- 技能実習生の4分の1以上と面談すること

- 実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧すること

- 技能実習生ごとに従事させた業務や指導の内容が記録された「技能実習日誌」を閲覧すること

- 技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること

写真で見る技能実習生の入国から帰国までの流れ

① 導入決定・申込み

② 面 接 会

③ 入国前講習(送出し国)

④ 入国後講習(日本国)

⑤ 配属後、技能実習

⑥ 技能評価試験

⑦ 訪問指導・監査